提到高血脂,可能很多年轻人觉得跟自己没啥关系,认为这是一种「老年病」,只有爸妈那辈的人才需要注意。

但其实,随着吃得越来越好、工作越来越卷、动得越来越少,高血脂已经在悄悄逼近 80 、90 后了,甚至在小某书上一搜, 00 后被确诊的也不在少数。一项上海的研究表明,20~29 岁年轻人的血脂异常率已经高达 21.24%[1]。

▲小某书上早早开始打卡「降脂餐」的年轻人

全年龄段的情况更加不容乐观。2018 年全国调查结果显示,35.6% 的成年人存在血脂异常的问题[2]。换算一下的话,就是平均 3~4 个成年人中,就会有一个人血脂不正常。

可怕的是,不少人对这个静悄悄的敌人还一无所知。

危害有数:心血管疾病是我国首位死因,高血脂是重要推手

高脂血症通常没什么特殊、明显的症状,所以容易被忽视。

但事实上,它是「动脉粥样硬化性心血管疾病」(ASCVD)的重要危险因素。而以 ASCVD 为主的心血管疾病是我国城乡居民的第 1 位死亡原因[2]。

在健康状态下,人类的动脉内壁是光滑而有弹性的,血液可以在其中有序流动[3]。

如果血脂长期偏高,脂质就可能会逐渐沉积在血管内膜,形成黄色、像小米粥一样的脂质池,也就是粥样斑块,导致血管病变乃至狭窄。极端情况下,甚至可能会诱发急性脑梗死、急性心肌梗塞,危及生命[4]。

不过幸运的是,经过临床医学和药学等学科的多年发展,高血脂目前已经有了很好的控制方案,只要掌握科学应对方法,就能做到「妥妥降血脂,健康妥妥的」。

其中,第一步就是了解血脂。

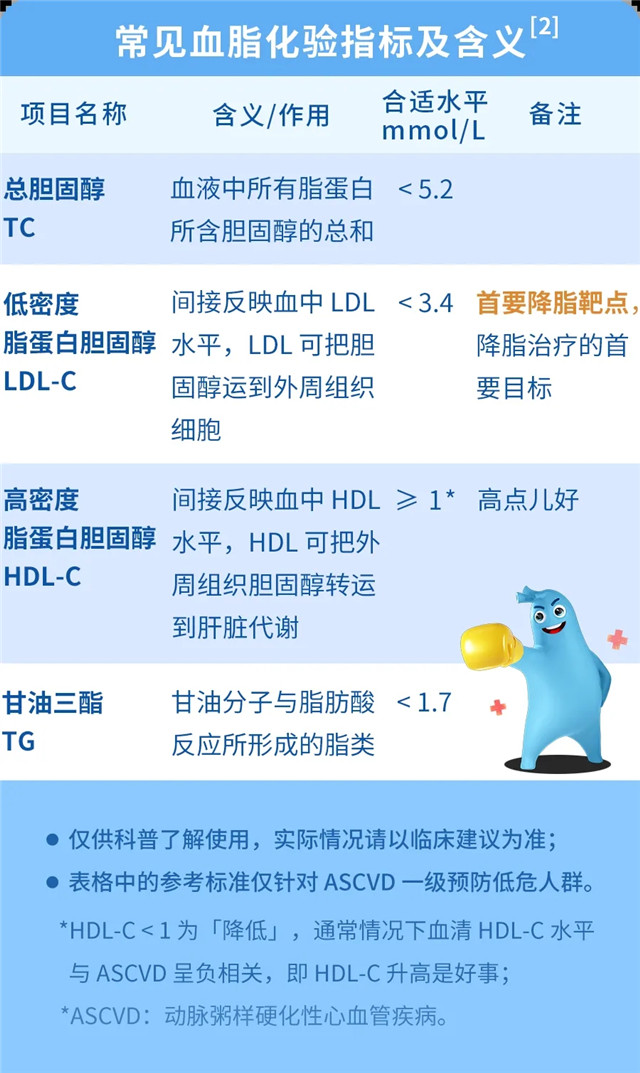

数值有数:想了解血脂水平,认准这 4 个指标

每次体检,我们都会被抽走好几管子血,其中血脂一般都是必测项目。常见的血脂指标和达标数值,可以参考下面这张表:

此外,大家还应该做好血脂筛查和检测。建议 18~39 岁的成年人,每 2~5 年做一次血脂检测,40 岁及以上人群,每年都要做血脂检测[2]。如果有以下情况,需要重点检查[2,5]:

有 ASCVD 病史,包括冠心病、心肌梗死、脑梗死等。

有家族性血脂异常,或父母、子女以及亲兄弟姐妹等一级直系亲属中有「早发 ASCVD」家族史(男性亲属 < 55 岁或女性亲属 < 65 岁时发病)。

吸烟、肥胖症、高血压、糖尿病群体。

皮肤或肌腱黄色瘤及跟腱增厚者。

除了「数值有数」,我们也要注意,在日常生活中避免陷入一些误区,比如下面这 3 个。

误区 1:血脂指标总是高一点点,不需要担心

并非如此,血脂指标高是一个值得关注的信号。如果只是稍微超了一点或偶尔出现,不用过度恐慌,及时咨询专业医生即可。但如果低密度脂蛋白(LDL-C)等指标连续几次都不理想,就需要引起警惕了。

很多人以为,只要体重正常、体型苗条,就不会有高血脂。这种看法不完全对,肥胖确实是血脂异常的风险因素,但瘦子也可能会有血脂异常的问题[6]。血脂高不高,不能靠胖瘦来判断,要根据血脂检查的结果来判断。

因为造成血脂异常的原因有很多,比如遗传因素、久坐不动等。此外,现代人热爱美食,热衷于解锁美味新地图,有时候一天能炫四五顿饭,经常这样吃,可能会导致摄入的热量过高[2],对血脂不利。

过量饮酒也是一个高危因素[2]。当代打工人习惯用「早 C 晚 A」续命,早上一杯咖啡(coffee)问题倒不大,晚上的这杯酒(alcohol)可就危险了。如果日常应酬多,总是觥筹交错,那么风险指数也会随之增长。

另外,年龄渐长也是高血脂的危险因素[7]。再提醒下,过了 40 岁,就该每年测血脂了。

误区 2:血脂高的人,不能吃肉

很多人查出血脂异常后,就开启了「苦行僧」生活模式,不敢吃油、不敢吃肉。但降脂餐还真不是这么吃的,生活也没必要这么苦。血脂异常人群可以吃肉,但要注意肉的类型和量。

去了皮的禽肉(鸡、鸭等)是推荐的肉类[8];每周也可以吃鱼 2 次,鱼虾等水产品脂肪含量低,且含有较多不饱和脂肪酸,有助于预防血脂异常[9]。猪、牛、羊等畜肉则要注意适量食用,且要选择瘦肉部位[8,9]。

每日吃肉、蛋等动物性食物的量应该限制在 120~200 g[9]。另外,ASCVD 中危以上或高胆固醇血症者还要限制胆固醇摄入[2],少吃猪脑、内脏等部位[9]。

建议用全谷物和薯类替代部分精米精面[9],每天补充 10~25 g 可溶性膳食纤维,让每天的能量摄入减少 300~500 kcal(可以用智能手环或手表记录运动消耗)[5],就更棒了。

此外,我们还要知道,不是所有人都能单纯靠改善生活方式就把血脂控好的。想要做到「治疗有数」,需要按照医生的指导建议来。涉及用药时,一定要遵医嘱正确用药、坚持用药,千万不能陷入下面这种误区。

误区三:血脂指标降到正常范围就可以停药了

血脂降到正常范围当然是件好事,但不意味着可以停药。具体怎么办,还是要听医生的。

一方面,单次指标正常,不一定意味血脂已经完全恢复正常,还需要长期持续的观察。

另一方面,降血脂不一定是服药的唯一目标。比如,他汀类降脂药还具有稳定斑块、预防动脉粥样硬化进展的作用[10]。

如果是为了实现这些目标,那么就需要遵医嘱长期服用,尤其是发生过脑梗、心梗的患者。贸然停药,可能会增加再次发生心脑血管意外事件的风险,甚至可能危及生命安全。

有些人急着停药,主要是担心副作用。其实,关于主流降脂药物安全性的临床证据还是比较多的。

以临床一线基石降脂药物他汀类药物为例[2],服用他汀类药物可能偶发「无症状性转氨酶升高」,但其发生率仅为 0.5%~3%,且停药后即可慢慢恢复。整体而言,他汀类药物不良反应少而轻[10]。

当然,安全性也和剂量、药物类型、每个人的身体情况有关,还是要在医生的指导下服药,不要擅自停药或者减药。

总之,血脂异常是一位安静的「健康杀手」,会在我们大吃大喝、熬夜加班的时候逐渐靠近,甚至很可能已经潜伏在我们身边了。想做到心中有数,需要掌握科学方法。