干细胞在修复由心脏病发作和心力衰竭引起的损伤方面具有广阔的发展前景。

心脏疾病是一类比较常见的循环系统疾病,可导致心悸、心绞痛、心力衰竭、心律失常等临床症状,是引起死亡的主要原因。全球每年约有1750万人死于心脏疾病,占全部死亡人数的30%。

尽管溶栓等药物治疗、支架的植入和心脏移植等方面取得了很大的进展,但前两种方法并不能有效治疗所有心脏疾病或改善预后,而心脏移植还会有排斥反应的风险。

传统疗法干预心脏病效果欠佳

目前治疗心脏病的方法包括外科手术治疗、介入治疗和药物治疗等。其中药物治疗的效果有待增强,外科手术过程中产生的创面大,易引发多种并发症。相比之下,介入治疗为微创手术,但也伴随着不同程度并发症的发生,这些方法都无法对已经坏死的心肌产生治疗作用。

干细胞移植为干预心血管疾病提供新思路

近年来,干细胞技术作为第三种医疗手段,为许多“顽疾”带去了治疗的希望,而其与心脏疾病对抗的表现也毫不逊色,展现了干细胞用于心脏疾病的巨大潜力。

干细胞能自我更新,其在特定条件下能够产生至少一种终末分化细胞,有望修复或替换心肌病、心力衰竭和冠心病等心脏病发作时损害的心脏组织,能够改善患者心功能,提升生活质量。

干细胞治疗心脏病机制

与此同时,动物研究已经证实,心脏缺血性损伤经干细胞治疗后,心脏功能得到了改善,这些研究成果为临床试验打下了良好的基础。

高度自我增值能力和多向分化潜能:

间充质干细胞具有强大的自我更新能力,经多次传代扩增后仍具有干细胞特性。在体外或体内适当诱导条件下,可分化为骨、软骨、脂肪、肌肉、腱、韧带、内皮、神经、肝和心肌等多种组织细胞,被视为理想的组织修复种子细胞。

损伤趋化归巢作用:

干细胞归巢是指干细胞移植后在特定条件下定向性移动至靶组织、靶器官的表现。

当机体遭遇损伤时,损伤部位会释放特殊的内分泌信号,分泌多种细胞因子、趋化因子、黏附因子,引导干细胞的靶向归巢,发挥组织修复功效。

旁分泌机制:

虽然在体内间充质干细胞可以分化为心肌细胞,但是由于梗死区域复杂的微环境,移植细胞存活难度大,与明显改善的心功能不相匹配,推测间充质干细胞移植到心肌组织后发挥的旁分泌作用是改善心功能的主要机制。

ZHANG等发现将间充质干细胞来源外泌体与心脏干细胞共培养,可以增加内皮细胞分化,加强血管新生,减少纤维化,起到修复心肌的功效。

促进血管新生:

间充质干细胞不仅可以分化为血管内皮细胞参与血管形成,还可以直接整合到血管上。整合的细胞大部分可以分泌生长因子促进内皮细胞的成熟进而促进新生血管。

免疫调节:

间充质干细胞有着独特的低免疫原性与无主要组织相容性复合体(MHC)限制性。

KRAMPERA等研究发现,间充质的细胞免疫抑制作用,能够抑制梗死的细胞发生炎症反应,从而减少炎症细胞和炎症因子对心肌造成的急性损伤。

临床案例(一)

研究方法

现有的临床研究通过冠状动脉内或心肌内注射等方法将细胞直接输送到心肌部位。Butler等[28]进行了一项II期临床随机试验,将骨髓间充质干细胞( bone marrow mesenchymal stem cells, BMSCs)经静脉注射到慢性非缺血性心肌病患者体内。

研究结果

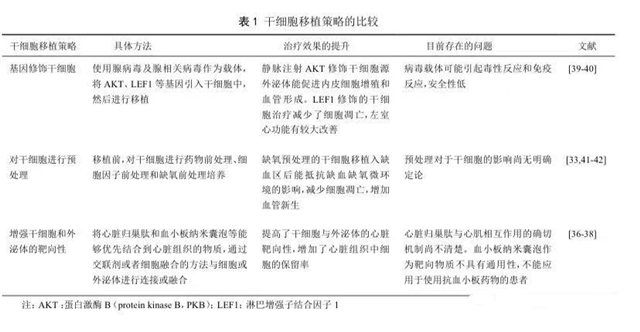

结果显示,自然杀伤细胞减少程度与左室射血分数的改善程度相关,静脉输注同种异体缺血耐受BMSCs的治疗作用与循环炎症细胞数量改变相关。表明静脉输注BMSCs确实发挥了全身作用,能调节炎症反应,这种全身效应可能是通过抗炎特性介导的非心血管系统效应。通过对细胞外泌体进行修饰可以增强其靶向性,基因修饰或者预处理可以增强干细胞的治疗作用。干细胞移植策略的比较见表1。

▲表1

临床案例(二)

研究理论与方法

MSCs外泌体还能刺激新生血管的生成,Teng等[29]使用人脐静脉内皮细胞进行血管生成实验,将其与外泌体孵育12h使管样结构形成。

研究结果

结果表明,MSC来源的外泌体可以被内皮细胞内化,可增强人脐静脉内皮细胞的成管能力,在去除外泌体的条件培养基和磷酸缓冲液对照组之间,血管生成和心功能改善没有差异。